immaginifico:In occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele d’Annunzio (12

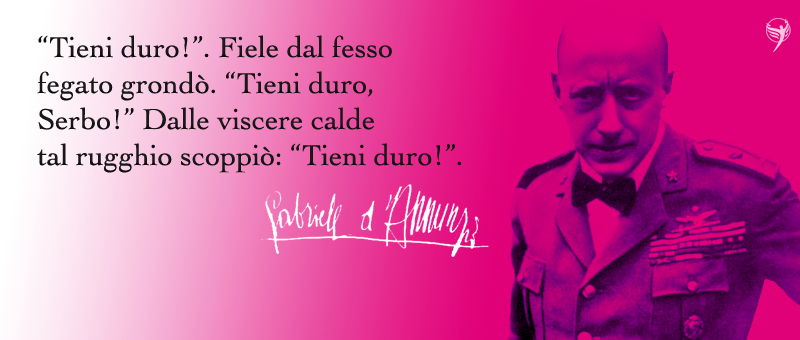

immaginifico: In occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele d’Annunzio (12 marzo 1863, Pescara) e del 75° della morte (1 marzo 1938, Gardone Riviera) vogliamo ricordare attraverso le parole del Vate il lungo corso dell’amicizia tra Italia e Serbia. All’inizio della Prima Guerra Mondiale l’Italia parteggia per la Serbia contro l’austriaco e quasi due anni dopo salva più di 200.000 soldati serbi in rotta, portandoli in Italia. I Serbi non dimenticarono quello che l’Italia fece per salvare il loro esercito e le loro famiglie, né mancarono attestazioni di riconoscenza. Il comandante del Quartiere generale Serbo così scriveva al viceammiraglio Cutinelli-Randino, capo della IIa squadra e direttore supremo dello sgombro serbo dell’Albania: «Bene è intesa ed apprezzata dall’esercito serbo la vostra opera nobilissima per il trasporto dell’intera armata, compiuto in così breve tempo, su mare infido e superando ostacoli e difficoltà innumerevoli. Ora e sempre per quest’opera vi accompagnino o marinai d’Italia, la gratitudine e i voti di tutta la Serbia che sulle vostre navi oggi rinasce per affermare il sacro diritto all’esistenza contro l’aggressione e l’oppressione nemica». Re Pietro mentre viaggiava verso Brindisi a bordo di una nave italiana, parlando con gli ufficiali, li ringraziò commosso per quanto loro e l’intera marina italiana avevano fatto in aiuto dei Serbi. Da Brindisi il Re Pietro e il Principe Alessandro si recarono a Corfù, dove fu insediato il Governo e il Parlamento serbo; quindi il re si trasferiva a Salonicco, dove giungeva pure il figlio per comandare l’esercito serbo riordinato; circa 120 mila uomini, che poco per volta vi erano stati mandati da Corfù. Per l’inoltro delle truppe serbe da Corfù a Salonicco la Marina Italiana mise a disposizione cinque grandi piroscafi, siluranti di scorta, e unità minori. In che condizioni i serbi giunsero in Albania lo ricorda il Generale Bertotti, comandate del Corpo Italiano in Albania: «Si avvicinavano intanto i miseri resti dell’esercito serbo sconfitto. Precedevano i prigionieri austriaci. Di 50 mila, quanti erano partiti dalla Serbia, 20 mila circa erano periti nel terribile viaggio e le condizioni di deperimento di quegli sventurati avevano suscitato lo sdegno di tutti. Impartiti gli ordini per il loro trasloco a Valona e concordato con la Marina il loro imbarco, giunsero in uno stato compassionevole; una gran parte malati di tifo e di colera, e molti di loro morirono durante il trasferimento; si dovettero prendere energiche misure igieniche e dare ordini severissimi per salvaguardare l’incolumità sanitaria delle truppe italiane e, con molti stenti, si riuscì a frenare alcuni impulsi di soldati generosi che dimenticando se stessi, avvicinavano gli infelici e i morenti lungo il percorso per dare a loro aiuto e conforto. Spettacolo orrendo! Con l’intestino reso inattivo dai lunghi digiuni, molti alimenti, all’infuori del brodo e del latte, invece di risollevarli diventavano micidiali e letali, cosicché il numero dei morti aumentò spaventosamente». «Si vedevano - prosegue il Bertotti - i soldati meno affranti, muniti di un bastone, al quale si aggrappavano quattro-cinque disperati che si facevano trascinare, poi il grappolo umano si andava assottigliando fra la generale indifferenza, fino a che, liberatosi dal faticoso traino, solo più quello, il più forte procedeva nella marcia. Le giovanissime reclute serbe, quasi ragazzini, guidati dal colonnello Ristic, ridotte in condizioni pietose. Finalmente giunse l’esercito serbo: circa 100 mila uomini, con alla testa il vecchio Re Pietro, trasportato sopra un carro di buoi, diretti a Tirana e Elbasan; e 50 mila circa con alla testa il Principe Alessandro diretti a Scutari e Alessio. I soldati erano stanchi; quasi tutti privi di scarpe sostituite con brandelli di stracci, con gli indumenti laceri, coperti di insetti, affetti da malattie, si trascinavano a stento. Con le truppe viaggiavano famiglie borghesi e quelle degli ufficiali, in un disordine indescrivibile». La Vittoria Mutilata sarebbe arrivata dopo poco e alla liberazione di Fiume da parte del Vate parteciparono anche molti serbi, in segno di riconoscenza e di amicizia verso l’Italia. Nel 1915 il Vate, sollecitato dal direttore Luigi Albertini, scrisse per il “Corriere” un’ ode in difesa della nazione balcanica. E il Cossovo che turba le notti del Vate è la terra sacra alla coscienza serba: è li’ che, nel 1389, l’ intera nobilta’ serba si sacrificò in battaglia nel tentativo di fermare l’ esercito ottomano, cambiando per sempre la storia dei Balcani. Il 16 novembre d’ Annunzio termina di scrivere la poesia. E’ lunga, ricca di riferimenti mitologici. E molto patriottica. Ode alla nazione serba I. Qual è questo grido iteratoche lacera il grembo dei monti?Qual è questo anelito grandeche scrolla le selve selvagge,affanna la lena dei freddifiumi, gonfia l’ansia dei fonti?O Serbia di Stefano sire,o regno di Lazaro santo,cruore dei nove figliuolidi Giugo, di Mìliza pianto,lo sai: hanno ricrocifissoil Cristo dell’imperatoreDusciano ad ogni albero ignudodelle tue selve, ad ogni sassoignudo dell’alpe tua fosca,gli han franto i piedi e i ginocchia colpi di calcio, trafittocon la baionetta il costato,rempiuto non d’acida poscala sacra bocca ma di bilerappresa e di sangue accagliato. II. Il boia d’Asburgo, l’anticouccisor d’infermi e d’inermi,il mutilator di fanciullie di femmine, l’impudicovecchiardo cui pascono i vermigià entro le nari e già coladal ciglio e dal mento la marciaanima in cispa ed in bava,il traballante fuggiascoche s’ebbe nel dosso il tuo ferroa Pròstruga, a Vàlievo, a Guco,e l’acqua ingozzò della Drinafangosa cercando il suo guadoe forte spingò nella Sava,mentre l’ardir dell’aiducoVèlico rideva nell’asprovento come contro al visirein Negòtino e le tue squillesquillavano a Cristo e il tuo montedi Bànovo Berdo tonavasopra la tua bianca Belgrado; III. O Serbia, lo squallido boiaper far di vergogna vendettae per boccheggiare nel sangueprima che la lingua s’annodi,per comunicare nel sangueprima che la lingua s’annodi,per anco leccar salso sangueprima dell’eterno digiuno,per compiere senza rimorsola lunga sua vita terrena,imperator di pie frodie re di fedele catena,con alfine un’ultima strettadi laccio, con una supremastrangolazione, al soccorsochiama i manigoldi bracaticontro te, cinquanta contr’unoche in gola ti caccino il cappiocorsoio. “O Serbia di Marco,dove son dunque i tuoi pennatibusdòvani? Non t’ode alcuno?” IV. Sì, gente di Marco, fa cuore!Fa cuore di ferro, fa cuored’acciaro alla sorte! Spezzatain due tu sei; sei tagliatapel mezzo, partita in due tronchicruenti, come l’aiducoVèlico su la sua torrepercossa. Di lui ti sovviene?Rotto fu pel mezzo del ventre,e cadde. Il grande toracedall’anguinaia divisocadde, palpitò nella pozzafumante. Giacquero le cosceerculee del cavalierea tanaglia; giacquero in terra,si votarono. E nel fragoredella gorga grido si ruppe:“Tieni duro!”. Fiele dal fessofegato grondò. “Tieni duro,Serbo!” Dalle viscere caldetal rugghio scoppiò: “Tieni duro!”. V. Tal rugghio la Vila raccolse.Tutte le tue Vile di monte,tutte le tue Vile di riparaccolsero il ferreo comando;e tu ‘l riudisti pur ieri.L’ode la terra tegnente:non verdeggerà per tre anni.L’ode su la nuvola il cielo:non stillerà per tre annirugiada. Che monta, o guerrieri?Il capo del Santo di Serbia,il teschio di Lazaro splendenon nella Sìniza solama in ogni fiumana. Ecco, ringhiail grande pezzato cavallodi Marco, e si sveglia l’eroesquassando i capelli suoi neri.Re Stefano vien di Prisrenda;sorge dalla Màriza cupaVucàssino; s’alzano a stormoda Còssovo i nove sparvieri. VI. E grida la candida Viladal crine del Rùdnico monte,sopra la Iacèniza lene;grida e chiama in Tòpola Giorgioche ristà poggiato all’aratro.“Or dove sei, Pètrovic Giorgio?Qual fumido vino ti tiene?Qual t’occupa sogno? Non m’odi?Dove sei, buio bifolco?Dove sono i tuoi voivodi?Dov’è il voivoda Milosio?Giàcopo e il calogero Luca?e Zìngiaco? e Chiurchia? e Milencodella Morava? A simposioseggono? Ucciso hanno il giovencoe trinciano, e cantano lodi?Beono alla gloria di Cristoche li aiuti? beono in giro?E sul buccellato di farroscritto è tuttavia: Cristo vince.Ma non v’è quartiere pei prodi. VII. Bulica il sangue dei prodial cavallo insino alla staffa,insino alla staffa e allo sprone.Diguazza il fante nel sangueinsino all’inguine e all’anca;v’affoga, se v’entra carpone.Le donne rivoltano i mortipel bulicame, né sannofiglio ravvisare o germano.Son tutti un rossore, una piagatutti, come al campo del contei maschi di Giugo Bogdano.Più corpi enfii che scerpateradiche porta il Danubioné sa a qual riva deporre;rigurgita il Vàrdari ai groppi;la Sava è una vena svenatache gorgoglia giù per le forre;è schiuma del Tìmaco a seracanizie che galla; e la Drinaveloce è un carnaio che corre. VIII. Su, Giorgio di Pietro, bovarodi Tòpola, su, guardianodi porci, riscuotiti e chiama!Prenditi al tuo fianco i tuoi fidi;Ianco il savio e Vasso il furente.Prenditi con teco gli aiduchiche danzano sopra le vettedegli aceri. Vèlico, or ecco,all’anguinaia il toracerappicca come prima era,e dentrovi il fegato ardente.Su, su, porcaro di Dio!Il turbo di Mìsara, or ecco,pei gioghi della Sumàdiaraggira l’antica vittoria,sparpaglia la nova semente.Altre mandrie tu cacceraidinanzi a te, altri branchipiù irti, altro bestiamepiù tetro, altro sagginatocoiame, altra sordida gente. IX. Sovvienti? Diceano i padriun tempo, sedendo a convito:“Ve’ porco di Bulgaro neroche tutt’oggi dietro ci tennepel tozzo e ‘l bicchiere di vinoe per un lacchezzo d’agnello!”.Non per tozzo il Bulgaro neroe né per gocciol di vinoe né per minuzzo di carne,ma per tutto prendere alfine,per tutto a te prendere alfine,per tutto a te togliere alfine,la terra il nome il soffio il biancodegli occhi lo stampo dell’uomo,per questo il Bulgaro nerodietro ti venne, alle spalleti dà, alle reni t’agghiada.Tre n’hai, e col Bulgaro nero:fanno tre viltà una forza.Ma guarditi il fegato seccoDio, o macellatore di porci. X. Pigliaron Semendria la regia,pigliarono, ed anche la biancacittà, Belgrado la regia,in una geenna di fiamme:dal Lìparo al Vràciaro grande,fornace fu ogni collina.Pigliarono Lùciza, ed ancheSclèvene pigliarono, e l’unae l’altra colmaron di mosto,di lúgubre mosto, due tina.Iplana rempieron di veglisenz’occhi, di femmine senzamammelle, di monchi fanciullicarponi a leccar la farina.E di Sòpota la meschinaei fecero lor beccheriatrinciandovi la battezzatacarne (o Battista!), e l’altarelor tavola fu sanguinente:strapparono al prete la linguacon sópravi l’ostia vivente. XI. Ma ben di Verciòrova scorseil Rùmio dagli occhi di druda,dal viso di cera dipinto,gallare nel freddo Danubioi Lurchi enfii, rivoltolarsia mille pel grigio Danubiofra Rame Dubràviza i morti,fra Sip e Tèchia gli uccisisotto la montagna di Tèchiacrosciante qual torcia di ragia,a grappoli i corpi dei Lurchi.Non Lipa è villata che mangi:è mucchio che pute. Non colleche frutti è Trivùnovo: è mucchioche vèrmina. Vrànovo è mensadi corbi e Vuiàn d’avvoltoi.O razza di Cràlievic Marco,l’usura tu fai con la strage!Sotto Orsova, dove il mal fiumes’insacca, ora Bulgari e Lurchisi giungono, stèrcora e fecce. XII. Sì, presero i valichi e i passi,li presero; e noi i nostri guatitegnamo. Sì, Uzice e Ràlia,presero, e Strùmiza e Vrània,e Cràlievo presero, e Lacle,villate e città, mura e ripe;ma dove più ossa che selci,più teschi che ciottoli dovelasciarono? Presero e Nissal’antica, vestita a gramaglia,oité, santa Serbia, di neridrappi vestita le casedolenti ove suda il contagioe l’odore vieta la porta.Presero e Scòplia l’antica(oité, santa Serbia, fa pianto),la casa che in prima all’Iddiotuo edificasti con pietre,e quivi la rocca, la guardiadell’imperatore Dusciano.O Serbia, in ginocchio fa pianto. XIII. Poi rìzzati e balza e riprendila chiesa e la rocca, l’altaree il mastio, l’impero e la sorte.Il verde Vàrdari tingicome la Nìssava a Vlasca,colora il Vàrdari comelo stagno di Vlàsina fattogià bulgaro brago di morte.Ma il Tìmaco, o gente di Giorgioche scannò il suo padre con sacramano perché servo non fosse,il Tìmaco tingi in eterno,in eternità dell’infamia,dalla sorgente alla focee insino alla melma profonda,per le tue donne calcatedallo stupro contro la sponda,pei pargoli tuoi palleggiatie scagliati come da fionda,per chi teda fu, per chi arsofu fiaccola furibonda. XIV. Tronco s’ebbe Lazaro il caponel piano di Còssovo, e persofu il regno, fu spenta la gloria.Da Scòplia il Bulgaro neroal piano di Còssovo sfangafiutando l’ontosa vittoria.Tieni duro, Serbo! Odi il rugghiodi Vèlico che si rappiccae possa rifà. Tieni duro!Se pane non hai, odio mangia;se vino non hai, odio bevi;se odio sol hai, va sicuro.Non erbe coglie nel montela Vila, non radiche pesta,per le piaghe a te medicare.Non a ferita combatti,a morte sì, per l’altarecombatti e pel focolare.Se caschi in ginocchio, ti levi;se piombi riverso, e ti levi;se prono, e ti levi a lottare.” XV. Così parla al sangue la Viladal crine del monte, la Vilacosì stride e chiama a battaglia.O Serbia, fa cuore! T’è l’odioosso del dosso, armamentot’è l’odio e t’è vittuaglia.A Còciana ancor si combattee si combatte a Piròte;a Tètovo è lungo macello,e a Babuna tra le due vette.A Ràzana i tuoi cavalieri,al passo d’Isvòre i tuoi fanti,a Glava le donne tue scarnecon le coltella e le accette.Le madri combattono in frottacol pargolo al seno e lo schioppoalla gota, o dritte su i carritirati dai bufali torvile gravide, o in sella con duepistole come la grandeLjùbiza, ghiottume di corvi. XVI. Qual è questo riso che scoppiacome manrovescio potente?È il riso di Vèlico aiducodalla dentatura d’alano.Che vede egli? un Bulgaro neroperdere i suoi trenta dinari?un Lurco basire, calandole brache e levando la mano?il pennacchin tirolesedel boia longevo che crocchiae affoga nel flusso senile?o il tronfio Amuratte alemanno,soldano d’eunuchi cinghiati,trar la scimitarra scurrile?Che vede di turpe e di vilelo schernitore, che vede?Ve’ ve’ bagascion di corona,ve’ bardassa in Cesare vòlto,di unguenti asiatici liscioche piglia da Cesare Giulioil letto di re Nicomede! XVII. Tastalo con le tue duremani, questo sacco di doloe di adipe, o Vèlico, questosacco di lardo e di fardo.Cesare dei Bulgari neri,come Simeone, è costui,come Caloiàn di Preslavia,è questo Coburgo bastardo?Tu che metter suoli la lamatra i denti, aiduco, se vuoiaver la pistola nel pugno,tu tagliami questo codardocon la squarcina del fiso,tagliuzzalo come lombata,condiscilo poi con zibetto,con cinnamo e con spicanardo.Lo manderai così concioalle meretrici di Scòplia.E che il tuo scherno s’appigli,che il tuo riso crepiti e scrosciai tuoi come un fuoco gagliardo! XVIII. O Serbia, che avesti reginadi grazia Anna Dandolo e destidel ceppo regale di Orosiaa un Buondelmonte la sposa,odi: la Vittoria è latina,ed ella è promessa al domani.è una pura vergine bianca(non è la tua Vila a lei pari)più lieve della tua Vilaselvaggia che col piè nudo,in vista dell’oste schierata,danzò su le lance dei bani.Diceano intanto gli araldiin Prìlipa a Marco: “O signore,contendono i re, dell’impero.A chi sia l’impero e’ non sanno.Ti chiaman di Còssovo al pianoche tu dica a chi sia l’impero”.Un grida: “Al Latino è l’impero.Per forza a lui viene l’impero.Roma a lui commise l’impero”. XIX. Lode all’uno, grazie al verace!In Còssovo teco i Latinicombatteranno domanisotto il gonfalone crociato,mentre il Lurco “A me è l’impero”grugna “ché la forza s’alterna”.Sarà coi Latini domanila grande lor vergine bianca.Già misto il lor sangue col tuoebbero a Valàndovo, sacreprimizie. Ora Vèlese è rossadi quelle, e vermiglia è la Cerna.Tra le corna sta di Babunala pertinacia non rottae in Prilipa avvampa la fede.O Rumio dagli occhi di druda,a che musi verso la steppa,bilenco tra rischio e mercede?E tu, vil Grecastro inlurchitoche palpi le sucide dramme,non odi il cannone di Dede? XX. O falso Dace, che vantila gloria del nome latinoe non pur sei degno del nomebarbarico ch’era tremendoné mondo pur sei della lebbrad’Asia che tuttora ti squamma,or quando entrerai nella lite?Quando la Colonna traiana,di pietra fattasi fiamma,t’andrà camminando dinanzicome la Colonna divinain Etam dinanzi ai figliuolid’Israele verso il desertolenito e per l’acque spartite?Ma tu, o Greculo, merca.Da tempo son morti i tuoi clefti.Si leva di giù Bucovallae sputa su te dal carnaio.Venditi. Non già ti compriamo,non per una sucida dramma.Ma ti pagheremo d’acciaio. XXI. È tempo, è tempo. La notteprecipita. Sta sopra tuttila legge di ferro e di fuoco;e questo è il supremo cimento.Prudenza è vergogna, disfattail dubbio, delitto il riposo,viltà ogni vana parola,e l’indugio è già perdimento.Popolo d’Italia, sii schieraappuntata a guisa di conio,schiera di tre canti romana,che cozza scinde e s’incugna.Popolo d’Italia, sii chiusafalange, con fronte ristretta,fasciata d’ardore, scagliatacome un sol vivo alla pugna.Popolo d’Italia, sii comela forza dell’aquila regiache batte con l’ala, col rostrodilania, ghermisce con l’ugna. E v’è uno Iddio: l’Iddio nostro. 16 novembre 1915. Note: Stefano soprannominato Dusciano dalle molte pie elemosine che fece (nell’anno 1346 pur al nostro santuario di San Nicola di Bari donò una rendita di dugento perperi in continuo per la cera) fu della stirpe nemànide quegli “che coronò la grandezza del nome serbico e forse ne preparò la ruina”. Silni fu chiamato dal popol suo, cioè il Possente; e nella ragunata dell’anno 1340, in Scoplia, gridato cesare dei Serbi, dei Bulgari, dei Greci, e “primogenito di Cristo”. Lazaro Greblanovic, conte, creduto figliuolo naturale di Stefano, fu l’ultimo re grande di Serbia. Ebba Mìliza per donna, d’insigne sangue, d’animo insigne. Nell’anno 1389 sul piano di Cossovo fu dal Turco reciso a un tratto il vigore della nazione e a Lazaro il capo; che poi, gettato nella corrente, raggiò a miracolo. Venne il re misero dalla pietà della sua gente posto tra i santi, come confessore e martire della patria, in Ravàniza sepolto, nella chiesa da lui costrutta “del proprio pane e della propria ricchezza, e senza le lacrime dei poveretti”. Perirono in Cossovo, col sire, i nove prodi Giugovic, i nove figliuoli del vecchio Giugo Bogdano, fratelli di Mìliza infelice. “Ecco muore Bogdano il vecchio, e periscono i nove Giugovic, al par di nove candidi falchi, e tutta perisce l’oste loro” si narra nel carme eroico. Vàlico fu, nel duro tempo di Giorgio il Nero (Kara-George), il più terribile degli aiduchi. La guerra egli amava per la guerra, sicché sempre pregava Dio che la Serbia non venisse in pace se non dopo la sua morte. Avendogli Giorgio assegnato la difesa della rocca di Negòtino e della terra circostante, egli con qualche migliaio d’uomini sostenne maravigliosamente, l’assedio. Senza più vettovaglia, senza munizione, senza speranza di soccorsi, in un mucchio di rovine fumanti, sotto la minaccia d’un nemico venti volte più numeroso, non cedette; anzi di giorno e di notte moltiplicò le sortite temerarie, sempre valido, ardente, fidente, gaio. Avendo avvistato in lontananza una compagnia di Serbi e volendo abboccarsi col capitano, monta a cavallo, salta il fosso; con la sciabola tra i denti, con la pistola nel pugno, seguito da un solo de’ suoi, traversa il campo ottomano a furia. Si toglie di bocca la lama per gridare, a squarciagola: “O cani, ecco l’aiduco Vàlico!” Nessuno osa contrastargli il passo. Compie egli il suo disegno e rivolge la briglia a gran galoppo. Fende di nuovo la ressa ostile gridando: “O cani, ecco l’aiduco Vàlico che torna!”. Gli è libero il passo. Egli rientra in Negòtino fra le sue torri mezzo diroccate. Ma fu, una mattina, nel fare la ronda, riconosciuto da un cannoniere turco e preso di mira. La palla lo colse, e in due lo spezzò. Ai suoi che accorrevano egli ebbe il fegato di gridare quella parola che oggi è la legge dei Serbi, la nostra, quella dei nostri alleati. Vucàssino ammazzato il pio imperatore Urosio figliuolo del grande Stefano, usurpò il regno; ed ebbe titolo di despota in prima, poi di re di Serbia e di Romania. Guerreggiò sempre, in vicenda di vittorie e di sconfitte; e trovò morte alfine in battaglia campale, affogato nella Màriza sanguinosa (1372) Celeberrimo dei suoi eredi il primogenito, Marco, detto Cralievic, cioè figliuolo del re, lo stupendo eroe cantato nel poemi epici della nazione serba. Quando Marco ebbe trecent’anni, trecent’anni di giustizia e di guerra, la Vila gli annunziò la morte prossima e Dio lo addormentò in un sonno che non si romperà se non quando gli si sguainerà da sé la lunga spada. Ecco, s’ode il suo grande cavallo macchiato nitrire, e la spada è già nuda… Uno dei canti epici più belli racconta come Marco di Prìlipa giovinetto sia chiamato ad aggiudicare l’impero fra i contendenti. “Re Vucàssino dice: “è mio”. Uliesa despoto: “no, gli è mio”. Il voivoda Goico: “no, ch’è mio”.” Il giustissimo eroe lo aggiudica a quello che è da lui reputato legittimo erede. “Il libro dice: “ad Urosio l’impero”.” Le Vile sono una sorta di deità che abitano i gioghi, i boschi, le fiumane. Vengono a soccorrere, a incitare, a consolare, a medicare i combattenti. Cavalcano sopra le nubi, sul crine dei monti, danzano sopra lance rizzate; annunziano, predicono, ammoniscono. Sempre ebbero grande animo le donne serbe. Anche oggi combattono a piedi e a cavallo, come combatteva Ljùbiza, la moglie di Milosio Obrenovic; la quale rincuorò il marito che per lei “dalla fuga volò sùbito alla vittoria”; e sempre di poi ella “col vigore proprio accendeva lo spento coraggio de’ suoi”. Le patrizie veneziane Anna Dandolo (1217-1221) e Costanza Morosini (1321) furono regine di Serbia: e il patrizio fiorentino Esaù de’ Buondelmonti (1386-1403) sposò una donzella della Stirpe regia di Orosia. -- source link

Tumblr Blog : nerobiancorosso-deactivated2017.tumblr.com

#gabriele dannunzio#vittoria mutilata#re pietro#cutinelli-randino#history#heroes#poetry#italia#pescara#vittoriale